设计道具的过程,像一次跨界的创作实验:玩家不是单纯的消费者,而是设计师、评审、合作者。一个好的道具,需要有外观的辨识度、功能的实用性、以及与游戏世界的叙事契合度。这就为道具设计挑战提供了天然的土壤。通过设置主题、约束和评审维度,玩家能够把抽象的创意落地成具体的形态。

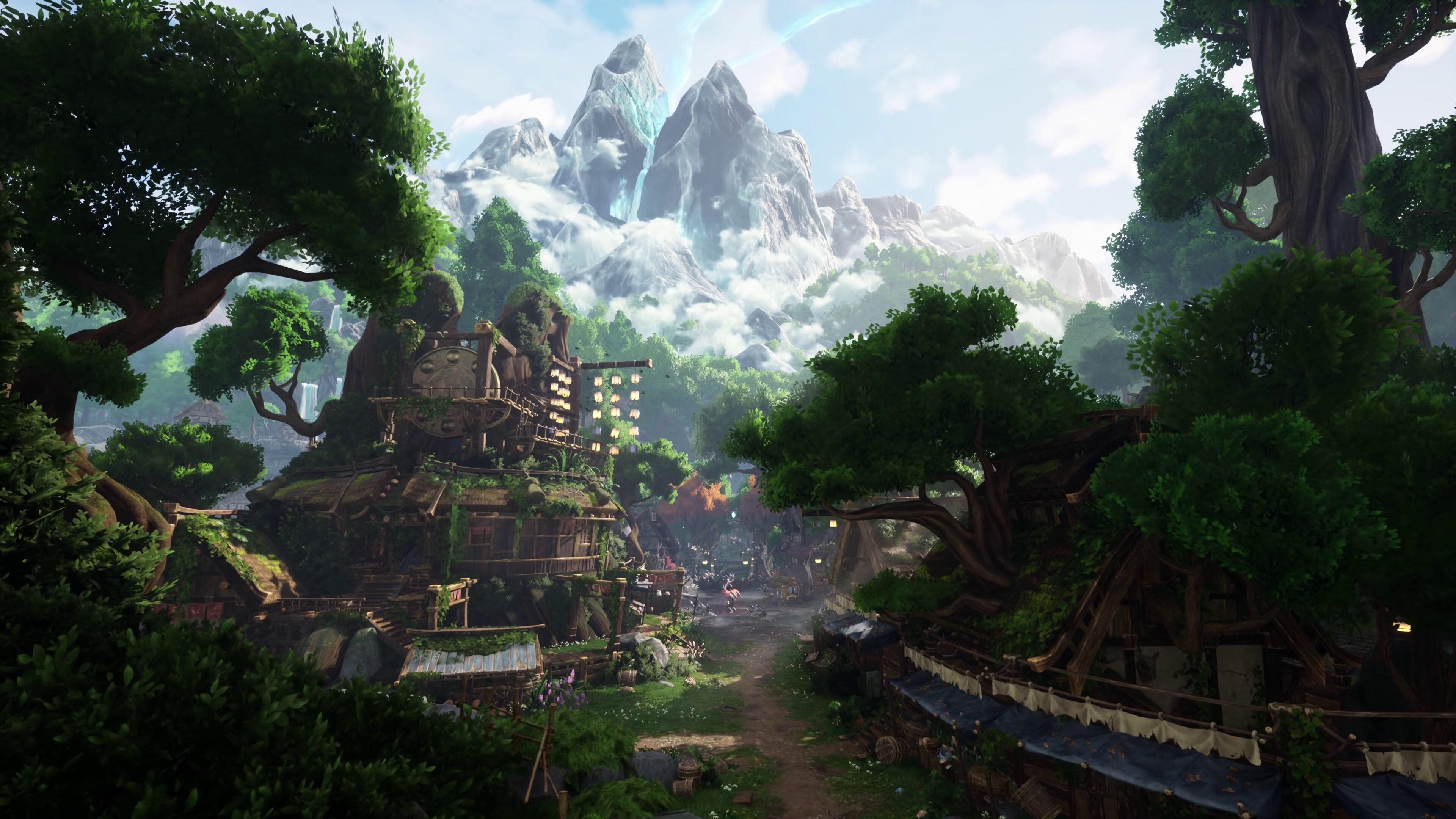

比如一个“晨星斩风”剑的光效、一个“影子护符”的耐久机制,或是一种“风火轮”穿越地图的机动性工具。每一个提案都承载着玩家的情感和对游戏世界的理解,也在评审与互动中逐步精炼。设计挑战的机制,往往把参与转化为一种持续的旅程。主办方会给出明确的设计主题,如“天空之城的云梯、海洋深处的光纹、未来都市的能量晶格”等等。

再设置三道核心约束:美术风格、功能平衡与叙事兼容。美术风格要求在视觉上具备辨识度又不过度偏离原有艺术体系;功能平衡要求新道具不破坏现有竞技的公平性,应该有替代性和可操作性;叙事兼容则强调道具要能讲述游戏的故事,成为玩家融入世界的一扇窗。参与的过程是社区化的。

玩家提交设计草图、三维模型、以及一段简短的玩法说明,其他玩家可以投票、评价,甚至给出改良建议。评审通常由美术、数值平衡、以及职业选手组成的评审团组成,确保多维度的视角。通过公开展示、直播解读、以及创作教程的输出,更多玩家会被吸引进来,形成自发的学习和模仿循环。

奖励不仅仅是物质的,例如限量皮肤、稀有道具、线下嘉年华的门票,还可以包含持续的参与激励,如季度主题赛、道具工作坊、以及后续的道具原型孵化机会。更重要的是,参与者能在创作中获得被认可的成就感、团队协作能力、以及对游戏平衡性的理解提升。这类活动的另一个好处,是建立起一个“设计生态”。

比赛结束后,优胜作品的设计原理与实现思路可以归档成公开教程,供玩家与设计新人学习,长期看可以提高玩家对游戏的忠诚度和参与度。这一切的前提,是一个开放而透明的参与环境。在具体执行层面,平台方可以把道具设计挑战打造成一个季度制、分阶段的活动:阶段一是征集与头脑风暴,阶段二是初步方案的评选和公示,阶段三是原型实现和内测,阶段四是决赛与上线前的市场铺垫。

这样的时间线不仅给参与者明确的预期,也让评审过程显得公正透明。为了降低参与门槛,可以提供模板、素材包、以及基础的功能范例,让新手也能轻松进入。与此邀请资深玩家和设计师组成“导师团”,在作品提交阶段给出建设性的反馈,让每位参与者都能在评论区获得成长的机会。

实现这一目标,需要一套完整的产出标准、版权与署名机制、以及版本控制体系,确保每一次更新都可追溯、可协同。开放的资产库和API接口,可以让优胜的设计直接进入开发管线,减少重复劳动,提升开发效率,同时确保玩家的创意得以持续利用。社群的力量在于共创的循环:玩家提交草案,社区投票,设计师解析,导师点评,最终落地。

投票机制要兼顾专业性与公平性,比如设置权重、引入纠错窗口、避免泡沫化投票。比赛结束后,官方持续在社媒和视频号发布优胜者的设计解读、实装演示和玩家反馈,形成一个教学内容矩阵,帮助新人快速理解道具设计的逻辑。更重要的是,这样的活动能把“玩家参与”变成“玩家创造力的持续产出”。

当某个设计被选中、上线并带来新鲜的战术体验,玩家将把这份成就感传递给其他人,吸引更多新玩家参与,形成良性循环。对开发商而言,这是加速创新、降低研发风险的有效路径。通过对玩家创意的筛选与孵化,可以发现潜在的明星道具,提升玩家对游戏的情感绑定度,强化社区粘性。

对赞助商来说,这也是一个与目标人群直接对话的平台,能够实现精准品牌曝光和长期口碑累积。如果你想把这样的机会带回自己的游戏,步骤也很简单:先搭建一个清晰的玩法主题、为设计者提供必要的资源、设置多轮的评审与反馈、在合适的阶段公开上线原型,同时确保透明的规则与公正的评选,让参与者感到被尊重和信任。

当下的电竞世界,正处在从竞技向创造的转折点。道具设计挑战赛正是把玩家的创造力放大、让每一个热爱这项运动的人都成为游戏故事的合伙人。无论你是玩家、设计师、还是品牌方,都有机会在这场联动中找到属于自己的角色,见证一个由创意驱动的共同体如何改变游戏的未来。